|

|

L'INDICATEUR N°19

L'IBIJAU GRIS (Nyctibius griseaus)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Si j’ai choisi pour maîtres les oiseaux, c’est que la vie est courte, et que noter des chants d’oiseaux est tout de même plus facile à un musicien que la transcription des harmonies du vent ou du rythme des flots… O. Messiaen.

|

|

Au cours des prochains numéros de l’INDICATEUR, nous tenterons de nous poser des questions de musique ou d’esthétique musicale. Nous partirons à la recherche d’éventuelles relations entre chants d’oiseaux et musiques des hommes… de possibles fondements de nos langages musicaux sur le naturel… d’outils d’appréciation et de compréhension dont nous pourrions disposer… exemples, à l’appui.

|

|

|

|

|

|

|

|

Remonter aux sources de la musique par l'étude des chants d'oiseaux ?

|

|

Depuis toujours je me demande ce qui nous fait aimer les chants d’oiseaux et surtout ce à quoi nous sommes particulièrement sensibles dans ces productions vocales.

|

|

Je remarque que les oiseaux les plus appréciés par le grand public sont généralement ceux dont les chants semblent les plus “musicaux”, c’est à dire les plus mélodiques, et même, pour être plus précis, ceux qui chantent des mélodies ressemblant aux nôtres, que nous pourrions imiter, chanter ou jouer sur nos instruments. Mais ces ressemblances sont-elles réelles, fondées, ou ne sont-elles que le fruit de hasards ou d’une volonté inconsciente de voir et d’entendre “comme ça nous arrange” ?

|

|

J’en viens alors tout naturellement à me demander en quoi consiste un caractère musical… un caractère mélodique… J’observe que, dans notre culture tout au moins, c’est souvent la possibilité de trouver dans ces chants (les nôtres ou ceux des oiseaux) des repères sonores familiers nous permettant de les mémoriser facilement mais aussi de les coucher sur des partitions.

|

|

|

|

|

Mais qu’écrit-on sur une partition ? Des notes mes direz-vous !

|

|

Oui mais une note sur une partition… c’est quoi ? Un signe représentant une indication de hauteur souvent liée à une indication de durée. Par exemple un Do noire, ou un Ré blanche… Le Ré blanche est un ton au-dessus du Do noire, et dure deux fois plus longtemps.

|

|

Cela revient donc à dire qu’il nous faut savoir lire et écrire les notes de la gamme sur une portée, différencier les tons, les demi-tons et les autres intervalles, pouvoir faire de même avec des noires, des blanches des croches etc. pour ce qui est de leurs durées.

|

|

|

|

Donc, pour noter ces chants musicaux ou mélodiques, nous faisons appel à un système simplifié : Un système permettant de noter des valeurs de hauteur (ou de fréquence) à partir d’une valeur de référence donnée par un diapason par exemple et aussi des valeurs de durées calculées à partir d’une pulsation régulière donnée par un métronome par exemple.

|

|

Tout cela est pratique pour les musiciens, mais très réducteur pour nos chants d’oiseaux !

|

|

Les oiseaux sont libres, ne connaissent rien à l’écriture musicale et de ce fait, s’autorisent toutes sortes de fantaisies ! Par exemple ils sont capables de mettre une quantité de notes entre un do et un ré, (alors que tout au plus nous ne pouvons en mettre qu’une : un do #, à mi-chemin entre les deux). Ils sont même capables de chanter de nombreuses notes, des micro-intervalles, qui ne sont pas justes pour nous car nous ne pouvons pas savoir s’il s’agit d’un do ou d’un ré ou même d’un do#... Enfin, ils sont capables de chanter des notes “glissantes”, dont la hauteur n’est pas fixe !

|

|

De même pour la durée, c’est à dire le rythme, nous avons mis en place un système lui aussi trop simple : nous jouons sur des multiples alors que les oiseaux ne comptent pas, ne multiplient pas, ne divisent pas et produisent donc des rythmes souvent difficiles à écrire comme par exemple des accélérations ou des ralentissements très progressifs…

|

|

|

Autant dire que j’admire beaucoup Messiaen qui réussit à noter des chants d’oiseaux sur une partition pour que des musiciens, qui savent compter les durées, puissent les jouer sur leurs instruments qui, eux aussi, ne savent faire que des notes fixes correspondant à des fréquences bien établies. Mais il le disait lui-même, ce n’est pas si simple, même si c’est plus facile que noter les harmonies du vent ou le rythme des flots…

|

Et pourtant, il faut le dire, certains oiseaux chantent comme s’ils connaissaient notre gamme, et c’est le cas de quelques espèces dont nous allons tenter d’étudier ou d’analyser “musicalement” les chants. Et tout me porte à croire que les échelles qu’ils utilisent sont comme des archétypes de nos gammes. Leurs constructions sonores sonnent comme des modèles possibles pour nos systèmes d’écriture… L’usage prioritaire d’intervalles d’octaves et de quintes, la place de certaines notes dans leurs échelles nous donnent des impressions de gammes pentatoniques ou de modes encore très vivants en Orient…

|

Attention ! je sais que nous ne sommes pas tous virtuoses en matière de solfège ou d’harmonie, aussi je demande pardon aux “non-lecteurs” et je vais tenter de faire simple, de limiter le vocabulaire technique, de ne pas me complaire dans des analyses trop complexes.

|

|

Nous commencerons avec L’Ibijau gris, puis, dans un prochain numéro, nous reviendrons sur les chants du Tichodrome échelette ou encore de la Grive solitaire chère à mes oreilles. Puis enfin nous pourrons nous interroger sur le rôle des chants d’oiseaux dans nos musiques… Sont-ils vraiment nos maîtres en musique ? Nous ont-ils tout simplement devancés ? Suivons-nous des chemins parallèles sans être véritablement attentifs les uns aux autres ? Leur présence dans nos musiques n’est-elle qu’anecdotique, figurative voire symbolique ?

|

|

|

|

|

Le cas de l’IBIJAU GRIS Nyctibius griseus

|

|

Oiseau crépusculaire vivant en Amérique du Sud, l’Ibijau gris, proche parent de l’Engoulevent, il se caractérise notamment par son extraordinaire capacité à se fondre dans son environnement et surtout par un chant tout à fait hors du commun.

|

|

|

Je profite de l’usage de cette illustration (présente sur le site Oiseaux.net) pour remercier Serge Nicolle, créateur de ce dessin et de presque toutes mes pochettes de disque éditées chez Sittelle puis chez Frémeaux et Associés. Serge Nicolle me confiait, à l’occasion de la rédaction de cet article : "Ce dessin est un excellent souvenir. Depuis que je visitais l'Amérique du Sud, je regardais toujours les arbres morts en espérant trouver un jour l'Ibijau, ceci pendant des années, et ce rêve s'est réalisé dans le parc de Jorupe, en Équateur. C'était la première donnée de l'espèce dans ce parc !”

|

|

|

|

Je tiens bien entendu à remercier aussi Jean Roché pour la qualité de cette prise de son. L’oiseau a été enregistré au Costa Rica sur un fond très sonore de grenouilles. Nous retrouvons cet enregistrement dans le Dictionnaire sonore des Oiseaux d’Amériques édité chez Frémeaux et Associés ainsi que dans le disque Forêts et Lacs Américains. Pour plus de renseignements sur l’Ibijau gris j’invite le lecteur à se rendre sur la page consacrée à cet oiseau sur le site Oiseau.net : oiseaux.net/oiseaux/ibijau.gris.html

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Venons-en maintenant aux vocalises de cet oiseau.

|

|

|

|

|

Nous nous proposons donc d’examiner un court extrait de cet enregistrement, réalisé au Costa Rica, entendu sans l’ombre d’un traitement sonore, à la vitesse originale, mais discrètement doublé par un piano qui joue lui aussi, la partition. Le chant de l’Ibijau est accompagné d’une importante rumeur de batraciens. En effet, les lieux fréquentés par cet oiseau sont toujours très sonores au crépuscule ou durant toute la nuit. Aussi il ainsi est quasiment impossible d’enregistrer l’Ibijau sans son accompagnement naturel d’insectes ou de batraciens.

|

|

Le caractère mélodique de ce chant nous saute immédiatement aux oreilles… mais précisément quels sont les caractères propres à cette mélodie ?

|

|

- Chaque son nous semble correspondre à une note précise (donc facile à coucher sur une partition), et chacune de ces notes nous semble appartenir à une gamme précise.

|

|

- Le tempo est régulier et surtout assez lent pour un chant d’oiseau. Il nous est ainsi possible d’identifier chaque note individuellement.

|

|

- Tous les sons sont audibles quasiment au même volume : s’il existe des nuances il n’y a pas très grandes différences entre un forte et un piano. De même, la mélodie se place au centre de notre spectre auditif : pas de suraigus, pas d’ultra graves… Nous pourrions nous aussi chanter avec l’oiseau.

|

|

- Le timbre, se rapproche de celui d’une flûte à bec à tel point que les fréquentes appogiatures, très détachées, semblent produites pas un doigté particulier.

|

|

- Chaque phrase semble construite presque à l’identique des autres : nous n’entendons que des mélodies “descendantes”.

|

- Enfin, on considère souvent que le caractère mélodique s’exprime par l’usage de la répétions qui imprègne la mémoire de l’auditeur et lui permet de mesurer des développements, et c’est bien le cas ici.

|

Mais c’est à partir de là que tout se complique : qu’entendons-nous par phrase ?

|

|

Logiquement, ou habituellement, nous considérons qu’un chant est composé de motifs qui, agencés entre eux, constituent des phrases de courtes durées (quelques secondes) qui elles-mêmes, placées les unes à la suite des autres, constituent une séquence pouvant s’étirer de quelques minutes à presque une heure ! Cette méthode est sans doute simpliste, mais nous permet, dans la plupart des cas, de décrire assez correctement le chant d’un oiseau.

|

|

Ici, nous avons des phrases qui ne se ressemblent pas tout à fait et s’organisent entre-elles d’une manière particulière : Elles nous semblent regroupées par deux… À moins qu’une phrase soit en réalité l’assemblage de deux d’entre-elles, incluant donc le silence comme participant réellement au discours musical.

|

|

Pour cette raison, je les ai baptisées “phrase question” et ”phrase réponse” tant il est vrai qu’elles semblent se répondre l’une à l’autre pour ne former qu’une seule idée musicale ou qu’un seul thème.

|

De cette manière-là, je vérifie que toutes les “phrases questions” sont bâties de la même manière : elles débutent sur un ré, elles descendent exactement d’une octave, elles possèdent un rythme quasiment identique. Je vérifie alors qu’il en est de même pour les “phrases réponses” qui toutes débutent sur un si attaqué par ce que nous appelons une appoggiature.

|

Nous l’avons déjà dit, et nous y reviendrons sans doute, les oiseaux ne connaissent pas nos gammes tempérées qui ont rationalisé les intervalles en les rendant égaux. Ils utilisent plutôt ce que nous appelons des gammes naturelles, et de ce fait, leur respect de la “justesse” peut nous prêter à sourire ! Alors que l'oiseau chante “naturellement juste”.

|

|

Et ici nous avons affaire à un sacré musicien !

|

|

|

|

COMPARER AVEC D'AUTRES CHANTS

|

|

Comparer ce chant à celui d’autres individus Ibijau présente aussi un réel intérêt… Ainsi, l’écoute de nombreux chants nous permet de mesurer ce qui est constant et commun à tous les individus, et ce qui peut éventuellement les différencier. Cet exercice est facile en utilisant par exemple le site Xeno-canto (on y trouve quasiment 200 enregistrements de qualité et de durées variables, mais permettant largement d’approfondir nos recherches).

|

|

|

|

- Nous vérifions par exemple que les Ibijau gris chantent presque tous dans la même tonalité, comme s’ils avaient l’oreille absolue ou comme s’ils étaient accordés au même diapason ! Mais, bien entendu, il y a des exceptions difficiles à expliquer.

- Toutes les phrases de tous les individus ont une durée approximativement identique à de très rares exceptions près. Toutes sont construites sur les mêmes intervalles (avec les fluctuations de justesse déjà évoquées). Toutes ont un profil mélodique descendant. Toutes adoptent quasiment le même tempo.

- Tous les chants possèdent ce caractère très vocal ou flûté qui est comme la signature de l’espèce (les oiseaux ne crient pas, ne sifflent pas, ils chantent ou semble même manipuler un instrument !)

- Nous constatons que tous ne respectent pas la belle alternance de questions et réponses que nous venons d’analyser.

- De même, la durée des silences séparant chacune des phrases est très variable (sans doute est-elle adaptée à des circonstances que nous sommes incapables de prendre en compte : température ? altitude ? position du chanteur ? heure du chant ? distance séparant les individus ? âge du chanteur ? fonctions même de ces chants ?

- Il existe d’assez grandes différences de timbres vocaux. Certains individus possèdent une voix “claire”, d’autre des voix plus rauques voire tremblotantes.

Jean Roché me confiait un jour qu’au sein d’une même espèce il y a des “qualités” très diverses de chants… qu’il existe de bon et de mauvais chanteurs. Ce qui lui permet d’affirmer qu’un oiseau n’est pas uniquement un simple sujet représentatif de son espèce mais véritablement un individu possédant son propre caractère, sa propre identité, sa propre culture. Mais cela, inévitablement, nous ramène à cette importante question : les critères d’appréciation d’un bon chanteur sont-ils les mêmes pour nous et les oiseaux eux-mêmes ?

|

En attendant le prochain numéro de l'INDICATEUR, nous pourrions prolonger ce type d’étude sur un assez grand nombre d’oiseaux, dont par exemple le Troglodyte musicien, le Siffleur solitaire ou encore le Sirli du désert… Ces trois ces remarquables chanteurs, très différents les uns des autres, sont réunis dans un disque de Jean Roché édité chez Frémeaux et Associés sous le titre Mes 24 plus beaux chants d’oiseaux.

|

|

|

|

|

|

Chaque numéro de L'INDICATEUR accorde en pied de page un espace à la présentation du travail d'un audio-naturaliste, d'un artiste ou encore d'une personnes jouant un rôle remarquable dans cette discipline:

Aujourd'hui : Marc JACQUIN

Avec La Chambre d’écoute en 2007 au sein du Musée d’Arles s’est ouvert le premier espace dédié au paysage sonore dans un musée des beaux-arts. Depuis 2016, il décerne un Prix du Field recording. Derrière ces initiatives, Marc Jacquin, fondateur de phonurgia nova, une structure qui depuis 35 ans, dans l’ombre des Rencontres de la photo, s'efforce d’offrir aux créateurs sonores des espaces à leur écoute et à leur mesure.

|

|

|

|

|

|

Risquer ses oreilles hors des sentiers battus

Quand on évoque la tradition du paysage, on pense immédiatement peinture ou photo, surtout à Arles. Pourtant, voilà plus de cinquante ans que ce dernier fait l’objet d’une attention soutenue de la part des artistes du son. Plus qu’un thème d’inspiration musicale, davantage qu’un objet d’étude scientifique (ce qu’il est par ailleurs), il est devenu le support d’une création originale.

|

|

|

|

|

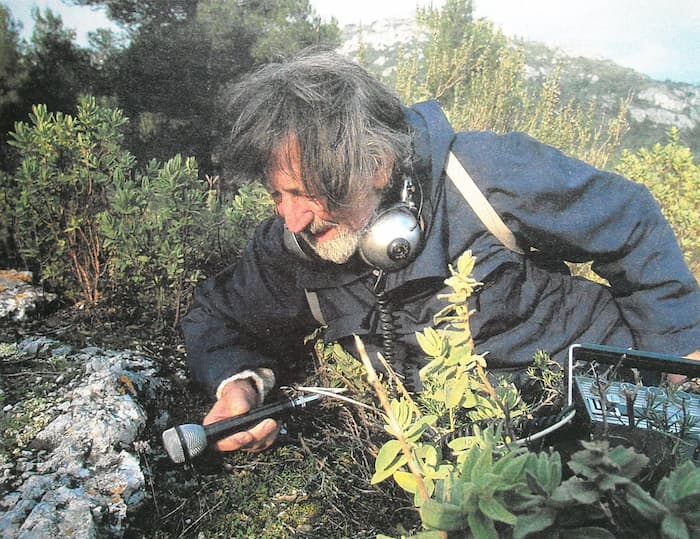

C’est Knud Viktor qui dès les années 60 a posé les termes d’une approche « poétique » de l’enregistrement de terrain.

|

|

A l’origine, comme on sait, il était peintre et repoussait l’idée de faire de la musique. Il n’avait pas non plus la prétention de proposer des copies de la nature n’ayant rien d’un entomologiste, d'un taxidermiste ou d'un collectionneur de sons.

|

|

|

|

|

Que faisait-il à plat ventre avec des micros dans les paysages du Lubéron, des jours durant ? Il se voulait « peintre sonore » et c’est en poète, à la recherche d’une connexion avec le vivant, qu’il captera durant toutes ces années des scènes sonores étonnantes de la vie des collines, jetant les bases d’une éco-poétique avant l’heure.

|

|

|

Venant de la musique, Luc Ferrari, investira à son tour le paysage sonore comme objet artistique avec Presque rien N°1. Avec eux, un nouvel espace d’expression s’est ouvert aux confins de la création radiophonique et de l’écologie sonore - que faute d’un terme plus précis, j’appelle le field recording d’auteur - dans lequel les générations successives allaient s’engouffrer.

|

Depuis cette époque pionnière, ces pratiques n’ont cessé de s’enrichir. Et c’est à ce déploiement que prend part phonurgia nova, non seulement en formant de jeunes auteurs aux techniques de captation sonore, mais aussi en récompensant les travaux des auteurs les plus novateurs à l’occasion de Prix décernés annuellement.

|

L’engouement actuel pour cet univers créatif s’explique évidemment par l’intensification du débat écologique, mais son vif succès auprès des jeunes artistes résulte aussi, selon moi, de l’incomparable liberté formelle qu’il autorise. Les frontières entre ce qui relève d’une approche naturaliste ou anthropologique n’y sont pas prédéfinies. Aucun impératif « musical » ne limite l’action du preneur de son. Aucune injonction de fidélité ne le contraint. Le moindre enregistrement de terrain lui révèle tout un continent d’information, de mémoire, de rêve, de projections plus ou moins réalistes ou abstraites. Et chaque débutant peut faire l’expérience concrète de cette liberté : les traces de réel que captent ses micros sont toujours plus riches et surprenantes qu’on ne peut le supposer avant de s’y essayer.

|

C’est, comme on s’en doute, par la radio – territoire de prédilection de phonurgia nova depuis son origine — que nous avons abordé ce continent créatif en 1986.

|

A cette époque, on se souvenait encore des noms de René Jentet ou d’Alain Trutat.

|

On se souvenait de Good morning Vietnam de Claude Johner et Jeanine Antoine : un documentaire de 1972, d’une force extraordinaire, construit à partir de 50h de field recording, où les sons pris au Nagra narraient cette sale guerre et les horreurs de toutes les guerres.

|

On se souvenait du Transcamerounais de José Pivin, un documentaire de 1977 basé lui aussi sur de l’enregistrement in situ, sans textes ni commentaires. Ce film sans image donne la primauté au son : on assiste aux lents déplacements d’un train tracté par une locomotive diésel qui marque l’arrêt dans chaque village, franchit des ravins et se perd dans une nuit de savane peuplée de sons d’insectes, tandis qu’à bord, la vie s’écoule. Pivin y brise les conventions radiophoniques et bouleverse même la perspective de l’écoute : c’est dans la mesure où l’auditeur ignore ce qu’il écoute qu’il écoute, qu’il peut écouter, expliquait-il.

|

On avait encore dans l’oreille Questionnaire pour Lesconil de Yann Paranthoën, reprenant à son compte la question de l’écologie sonore soulevée par Murray Schafer. Et son approche radiophonique radicale : le « paysage sonore » du port de pêche breton présenté non seulement à travers les propos des habitants, mais traduit surtout par la force suggestive des vents, des vagues, des chiens aboyants, des moteurs de bateaux, des cloches et jeux d’enfants.

|

On se souvenait des Ephémères, une série commandée par France Musique à Knud Viktor ; et de Pierre Mariétan, défenseur d’une musique des lieux.

|

Efficaces déclencheurs d’imaginaire, d’un imaginaire documenté, ces créations radiophoniques et sonores dont l’ACR de France Culture était le diffuseur sinon le catalyseur, dessinaient les contours d’une autre radio : une radio du réel ouverte sur l’extérieur, déroutante et divagante, en prise avec le sonore du monde… Une radio-oreille délivrée en somme de l’obligation de parler.

|

Cette radio n’était plus un rêve d’écrivains. Mais un rêve de « preneurs de sons ».

|

En prenant place dans le microcosme de la radio de création, en 1986, nous avons cherché à creuser ces voies singulières d’une radio branchée sur les sons de la vie.

|

Ainsi, pendant 30 ans, les micros des stagiaires de Kaye Mortley ont arpenté Arles, faisant de ses rues battues par un mistral facétieux et turbulent, de ses berges sur le Rhône, le décor-prétexte de créations poétiques assez inclassables, puisées dans le réel, cherchant plutôt à rendre le « moment » qu’à documenter un quelconque « sujet » comme le fait classiquement le documentaire. Beaucoup de ces réalisations (I) commencent par une simple déambulation avec des micros, des enregistrements pris sur le vif, des captures sauvages. « Etre aux aguets, l’oreille tendue vers le son trouvé, le son à trouver, être dans l’attente de l’imprévu, de la surprise… » telle était la consigne glissée à l’oreille des participants le premier jour du stage. Le terme de field recording, à l’époque pas si courant, n’était pas prononcé, mais le résultat était souvent surprenant. « Un jour nous nous sommes mis à écouter les nuages… nous y avons trouvé de la musique » raconte Kaye Mortley (II)

|

|

A cette pratique intuitive et empirique de l’enregistrement de terrain comme terreau de possibles essais documentaires, Bernard Fort le premier, puis Gilles Aubry, Félix Blume et Marc Namblard sont venus imprimer une orientation plus ouvertement field recording, ouvrant notamment sur l’étude audio-naturaliste des paysages (III).

|

|

|

|

Comme le souligne le compositeur et artiste sonore Alessandro Bosetti : « Un paysage peut être entendu de différentes manières : on peut s’y baigner comme dans une rivière qui coule à l’infini ou le fixer comme le fait le premier regard avec une image ; on peut en examiner de près les détails les plus intimes ou les éloigner pour en faire un arrière-plan quasiment imperceptible qui colore notre expérience quotidienne. L’auditeur immergé dans un paysage peut adopter un rôle actif ou au contraire laisser les sons agir sur son imagination de manière inconsciente ».

|

Et assurément, s’il y a mille manières de circuler à l’intérieur d’un paysage à oreilles nues, il y a mille façons aussi de brosser un tableau sonore à coup de mono et de stéréo, de binaural, ou de multicanal. Une liberté sensible, narrative et conceptuelle qu’explorent nos stages (I), mais surtout qu’illustre depuis peu, le Prix phonurgia nova du Field recording.

|

|

|

|

|

Un Prix phonurgia nova du Field recording

|

|

De plus en plus couru, ce prix, lancé en 2016 avec la complicité du Musée des beaux-arts d’Arles, n’a guère d’équivalent en France. Il s’attache à révéler d’authentiques « géo-poètes » ou « bio-poètes » sonores qui explorent l'enregistrement de terrain comme moyen d'activer l'imaginaire.

|

Yannick Lemesle, Felix Blume, Tom Fisher, Pablo Sanz, Rodolphe Alexis, Yulia Glukova, Yoichi Kamimura et récemment Iga Vandenhove sont de ceux-la. Ils ont décroché ce prix avec des créations qui, d’un geste vigoureux, poussent l’expérience de l’enregistrement terrain sur les pentes du vagabondage, de l’écoute rêveuse, du jeu de patience, ou de la spéculation sonore (IV).

|

L’auditeur les traverse en explorateur : un langage de sons exclusivement, pas de commentaires, ou très peu, pas de panneau indicateur ; les oreilles pour seule boussole.

|

|

Paradoxe déjà connu en peinture : saisi par l’effet de réel qui s’en dégage, l’auditeur ne mesure pas toujours à quel point de tels édifices ne reposant que sur la puissance évocatrice du sonore en réalité résultent d’une multitude de décisions artistiques (choix des matériaux, organisation de chemins d’écoute) inscrites dans des gestes techniques : cadrer, élaguer, déplacer, tailler, assembler, monter, mixer, etc. Si ces créations sonnent « vrai », elles le doivent en grande partie à leur construction.

|

Car même quand il parvient à donner l’illusion de s’être absenté – effacement qui signe une forme d’élégance – l’auteur est toujours présent dans le partage de ses “j’entends”. Ce que Félix Blume confirme d’une phrase : « Restituer un lieu par l’enregistrement m’oblige en réalité à un travail de recomposition ou de mise en scène du son pour traduire mes envies ou sensations éprouvées sur le terrain … » (V)

|

Le jury l’a bien compris : l’activation des imaginaires acoustiques est l’enjeu central de ces projets. En auditeur exigeant, c’est très logiquement sur la qualité de ce partage que portent ses débats comparatifs, avant toute considération technique. Car quoi de commun en effet entre la polyphonie des crieurs de rue de Mexico (Félix Blume), les forêts tropicales du Costa Rica (Rodolphe Alexis), les profondeurs du métro de Taipei (Marc Behrens), les ambiances du port de Sydney (Sherre Delys et Russel Stapleton) ou le réveil des étangs du Suffolk au printemps (Tom Fisher), si ce n’est, à chaque fois, le miracle d’offrir à nos oreilles un scénario auditif aux péripéties imprévisibles et palpitantes ?

|

|

Musique ou peinture ? Depuis Knud Viktor, la question du statut de ces pièces a été maintes fois posée sans être tranchée. Avec la musique, ces constructions partagent l’expérience de la durée, comme elles mettent en jeu un sens du développement sonore. Par leur capacité de représentation, de révélation et parfois de transfiguration du réel, elles renvoient à la peinture ou à la photographie, lesquelles puisent aussi leur force dans le silence de la parole. Yann Paranthoën, comparait volontiers son travail à lcelui d'un peintre : « Je manipule les sons comme autant de couleurs, c'est au-delà du sens. Bien sûr qu’il y a du sens qui apparaît dans mon travail, mais je n’en tiens pas compte. Ce n’est pas abstrait, il y a une histoire, mais je fais confiance aux sons et aux éléments… ». (VI)

|

Il rapprochait aussi parfois la taille des sons au geste du sculpteur : « extraire de la réalité un bloc sonore, le monter comme on taille la pierre, le polir comme on mixe ». Ramasser des sons, les frotter les uns aux autres pour en aiguiser la perception, saisir un panoramique ou se concentrer sur un détail du champ sonore pour en souligner les tensions et lignes de force, voilà des gestes qui renvoient aux arts plastiques.

|

Cette parenté m’a donné l’idée en 2007 d’introduire ces « phonographies » dans le Musée des beaux arts d’Arles et de faire le pari qu’elles puissent y être traitées sur un pied d’égalité avec le dessin, la peinture ou la photographie. Pourquoi là ? Parce que cet étonnant musée n’en était pas à son premier coup d’épaule dans la classification des arts, ayant été le premier à offrir ses murs à la photographie, en 1965, en un temps où sa présence n’allait pas de soi. L’exposition rétrospective de 2009 consacrée à Knud Viktor, a permis de mesurer la pertinence de ce rapprochement. L’écoute de ses œuvres fut une révélation pour beaucoup de visiteurs, et pour les responsables du musée une incitation à aller plus loin.

|

C’est ainsi que les « sons du réel » sont entrés, sans fracas, dans un musée des beaux arts. La Chambre d’écoute – installée à l’étage de ses collections permanentes - permet au public d’accoster à ces rivages étonnants où l’oreille se substitue à la fois à l’œil et au toucher pour appréhender le monde autrement. Les disciplines se croisent, mais sans méconnaitre ce qui les sépare : c’est un autre rapport au monde qu’échafaude la conscience de l’écoute. Pour saisir ces curieux objets d’écoute, à travers leurs variables spécifiques (épaisseurs, durées, flux, dynamique, surgissements et ruptures), il faut probablement se garder de la tentation de les ramener trop vite à la stabilité de l’image ou de l’objet. Adopter une écoute patiente… laisser aux sons évoquer ce dont ils émanent… construire à partir de ce qu’ils nous disent en pointillés… Ce à quoi invitent la scénographie du lieu et l’absence de toute sollicitation visuelle associée.

|

|

Le poète (et homme de radio) Jean Daive risque le mot d’éraflement à propos de la manière dont nous affectent ces enregistrements du réel, ces sons de rien du tout, ces « fonds d’air » à peine définissables, qui ont tant de choses à raconter, et dans le filet desquels s’accrochent nos songes.

|

Et sans doute faudrait-il en trouver d’autres pour traduire cette ivresse que nous éprouvons à nous perdre dans la profusion sonore du réel. Moments précieux où, à partir d’un corps-à-corps aveugle avec un lieu, l’écoute glisse, se fait enquête vivante, conjecture, dérive, rêverie, image mentale, ou tableau animé.

|

Sons captés, enregistrés, montés, mixés, superposés, effacés, archivés ? Ce qui frappe chaque année le comité de pré-sélection des prix phonurgia nova c’est la variété des postures que suscite cet art des sons fixés (VII). Si pour certains artistes, l’acte d’enregistrer s’inscrit dans une visée rationnelle, à la manière dont opère le géographe ou le cartographe, (certains artistes se proposent de dresser un relevé de tout ce qui sonne ou ce qui disparaît d’un lieu donné), d’autres se plaisent à brouiller ce cadastre de l’écoute, brisant les catégories dans lesquelles une certaine hâte classificatrice nous amène à ranger chaque projet. Ainsi, avec Strange, Strangers (Prix 2020), Pablo Sanz bouscule les frontières entre dessus et dessous, dedans et dehors, aérien ou aquatique, crée un espace sonore hybride ouvert à l'altérité. D’autres opèrent un croisement des pratiques et des pensées du sonore. Quand l’artiste allemand Christoph Korn propose en guise de contribution au prix, un livre (Série invisible) dressant l’inventaire des sons qu’il a d’abord enregistrés puis effacés, après les avoirs scrupuleusement décrits, son enquête bascule ouvertement dans le champ de l’art conceptuel. Quand, Félix Blume dans son film Curupira interroge la relation que des habitants d’un village d’Amazonie entretiennent avec leur environnement sonore, il se fait anthropologue. Nombre d’artistes cherchent à saisir le genius loci. D’autres au contraire jouent la carte de la désorientation : Andréas Bick a ainsi embarqué le jury avec son travail spectaculaire sur la glace et sur combustion, soumettant l’auditeur à des phénomènes vibratoires inconnus, tapis dans le spectre de l’imperceptible (Fire and Frost pattern). Dans Phantom Opera, Peter Lenaerts traque avec humour les sons fantômes de l’Opéra de Sydney. Dans Zone de silence, Amandine Casadamont poursuit les turbulences électromagnétiques du désert mexicain. D’autres enfin, comme Joaquin Cofreces dans The Last Voice, nous alertent sur la disparition des langues. Cette coexistence de projets à visée encyclopédique, politique ou épiphanique (avec tous les croisements possibles entre ces formes d’écoute), fait la richesse d’une discipline aux frontières peu marquées. Et le sel des débats d’un jury globalement acquis à l’idée que toute audace est la bienvenue quand il s’agit d’amplifier l’attention aux sons du monde. Au delà du constat de cette diversité d’inspiration, nous partageons avec lui cet autre constat toujours répété : il en des preneurs de sons comme des peintres - il y en a qui peignent avec des couleurs grises, sans rythme et sans somptuosité ; d’autres placent leurs micros et ça devient extrêmement beau.

|

Au Musée, notre programmation privilégie – on l’aura compris – les créations qui montrent une capacité d’invention poétique. Elle s’attache aussi à combattre l’idée reçue selon laquelle pour être captivante, l’aventure de l’écoute impliquerait d’ensauvager ses micros en les promenant à l’autre bout de la planète. Le dépaysement de l’oreille peut commencer au coin de la rue : produire de l’écoute est toujours une affaire de désorientation. Nulle recherche d’exotisme par exemple dans Berlin Backyards de Gilles Aubry quand il s’intéresse aux couleurs sonores des arrière-cours d’immeubles berlinois, où, à l’écart du trafic automobile, une vie domestique insoupçonnable se fait entendre. Pas davantage chez Marie-Lys Polchlopeck, quand, dans L’Autre Paris, elle met en scène des sons enregistrés lors du confinement de mars à juin 2020 dans le quartier Place des Fêtes à Paris, s’attachant à révéler la poésie d’un quartier rendu au silence.

|

|

L’écoute est un bien précieux : elle permet d’appréhender le monde et d’y vivre en bonne intelligence avec ceux qui l’habitent. Au moment où cette aventure est relancée et touche un plus large public – conséquence heureuse du silence temporaire imposé aux activités humaines par la pandémie ? - il nous semble important d’en transmettre l’héritage créatif, autant que d’en partager les techniques.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NOTES

|

(II) La tentation du son, Kaye Mortley, éditions phonurgia nova, Arles, 2013

|

|

(III) Dans ces stages, on s’intéresse aux sons du vivant de la Camargue ou des Alpilles toutes proches. Les débutants peuvent y acquérir des bases artistiques et techniques indispensables en profitant de l’expérience de professionnels dont les enregistrements font référence. Tandis que les participants plus avancés ont la possibilité de développer un projet plus personnel.

|

|

(V) Entretiens avec Marc Jacquin, in L’Ecoute Essaimée, Semaine, revue d’art contemporain, 2022

|

|

(VI) Christian Rosset rapporte que c’est après sa rencontre avec le peintre Gaston Planet que cette comparaison s’est imposée à lui. « Planet faisait des frottages, c’est-à-dire qu’il allait, dans un premier temps, travailler en extérieur, emportant de la toile de drap, de la peinture et des pinceaux. Il posait ses toiles sur des reliefs et en prenait l’empreinte. Puis il retravaillait le tout dans son atelier en rajoutant des couleurs, par petites touches aussi fines que ses empreintes étaient rudes. Yann trouvait dans cette démarche un écho à la sienne : aller d’abord dehors prendre la matière, enregistrer le son parfois dans les pires conditions, puis retourner en studio pour achever, lentement, le travail, en confrontant les couleurs sonores. »

|

|

(VII) La prochaine édition aura lieu au Centre Wallonie Bruxelles à Paris les 2, 3 et 4 novembre 2023. La journée du 4 novembre est dédiée au Field recording.

|

|

|

|

|

|

LIENS VERS LES PIÈCES CITÉES

|

|

Strange Strangers :Pablo Sanz

|

|

Zone de silence / Amandine Casdamont

|

|

Phantom Opera, Peter Lenaerts

|

|

Berlin Backyards / Gilles Aubry

|

|

Joaquin Cofreces dans The Last Voice

|

|

Fire and Frost Pattern / Andréas Bick

|

|

Claude Johner / Good morning vietnam

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|