J’écoute la Grande Messe Solennelle de Saint Roch.

Berlioz, vieux camarade, complice de mes premières peines de cœur et des enthousiasmes délirants de mes années romantiques. J’écoute… Sa première grande œuvre est une messe… lui que madame Berlioz a voué aux enfers lorsqu’il a refusé de renoncer à la carrière de compositeur. J’écoute cette première œuvre, détruite par son auteur vers la fin de sa vie, dont certains musicologues prétendaient qu’elle ne présentait aucun intérêt ou n’avait même jamais véritablement existé… Je n’en avais jamais douté, confiant que j’étais dans la véracité des Mémoires, le livre de chevet lu et relu jusqu’à le connaître par cœur !

Dans cette Grande Messe Solennelle, Berlioz assurait qu’il y avait là toute ses musiques à venir… alors pourquoi avoir brulé le brouillon de sa carrière ? L’affabulateur ne disait que la vérité ! Il pensait sincèrement l’avoir brulée, dans sa cheminée… en avoir éliminé toute trace.

Savait-il qu’une copie pouvait échapper à sa vigilance ? Pouvait-il imaginer qu’on la retrouverait un jour ?

Le grand romantisme n’est pas mort et survit à son auteur ! L’œuvre maudite et disparue à jamais ressurgit des fins fonds d’une bibliothèque, tombe dans les mains de musicologues ébahis, passe sous la baguette d’un chef, et la voilà qui se déverse dans mon salon, jaillit des haut-parleurs, abondante, sonore, envahissante comme une source tempétueuse que l’on n’a pas convoquée ou trop longtemps retenue. Ce déferlement me prend au dépourvu.

J’écoute la Grande Messe Solennelle… reflet des premiers émois dans l’église de la Côte Saint-André. Comment, après seulement une année d’études musicales, l’ambitieux apprenti de 20 ans peut-il concevoir un tel monument ? Certes on décèle ça et là des maladresses qu’il corrigera plus tard, dans d’autres œuvres, ou qui, à force de présence répétée s’imposeront comme “son style”, ces fameuses positions radicales qu’il lui faudra défendre ! Mais ne sommes-nous pas souvent prêts à admettre une certaine tendresse pour la maladresse de ceux que l’on aime et que l’on comprend si bien, précisément parce qu’on les aime et qu’on les comprend, au-delà du raisonnable ?

J’écoute le Kyrie.

Il me semble que je le connais par cœur ! Comme lorsque que, il y a bien longtemps, je découvrais le Te Deum sur un disque vinyle , dans ma chambre. Dans cette œuvre je me sentais chez moi, le terrain m’était tellement coutumier que je chantais avec les chœurs, à ma place, au beau milieu du pupitre des basses. L’orchestre autour de moi me confortait comme un décor familier dans lequel j’aurais toujours vécu. Seul Mahler est capable de produire chez moi le même effet.

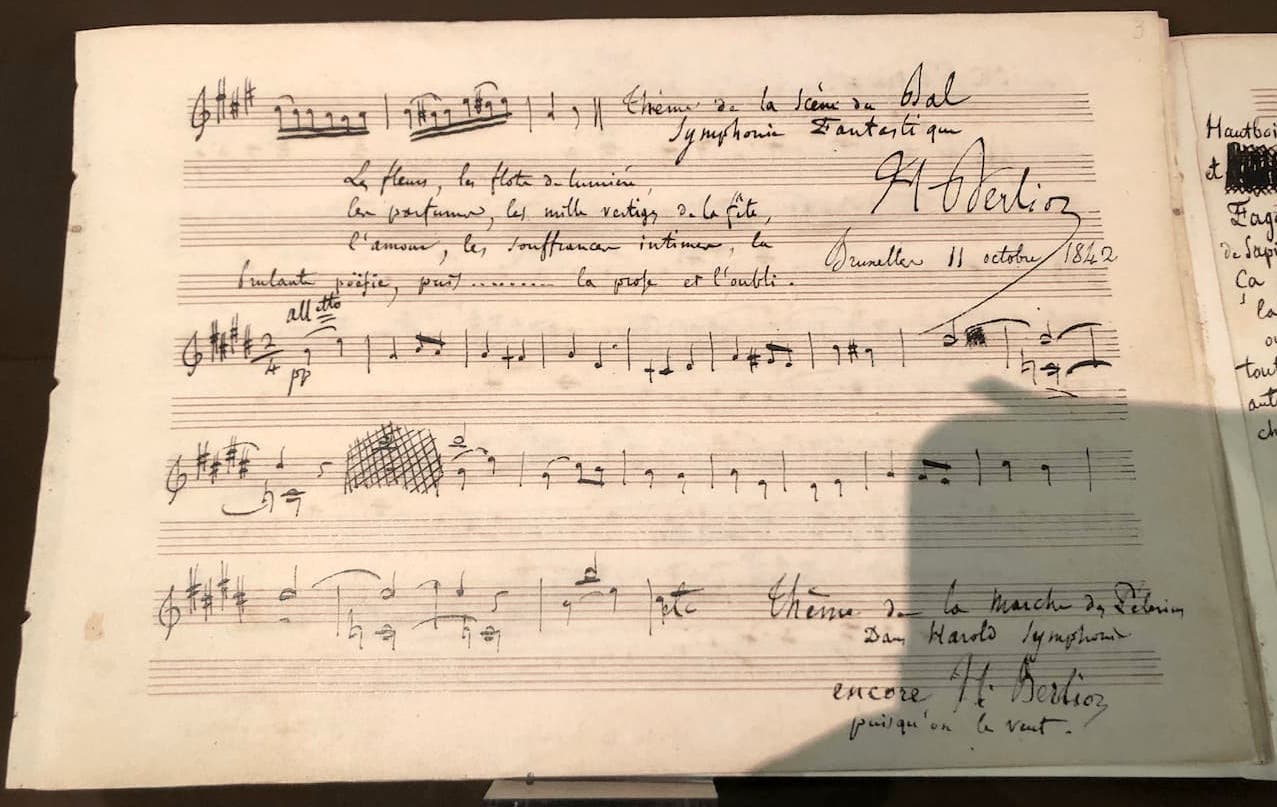

Et aujourd’hui encore, je chante avec les chœurs ! L’orchestre énonce des thèmes étonnamment familiers. Mais ici, l’expérience est particulièrement insolite… j’entends ce que vont devenir, plus tard, ces mélodies intimes… l’introduction du Requiem …

Dans le Gloria surgissent les milles personnages de la grande scène du Carnaval de Benvenuto Cellini ! Le Carnaval Romain au cœur du Gloria ! Ce ne sont pas seulement les thèmes qui surgissent, comme des fantômes, mais aussi les formidables inventions orchestrales et chorales.

Avec le Gratias apparaissent des éléments Fantastique ! Ils se présentent à leur juste place, après un mouvement agité et inquiet, comme dans la grande symphonie qui verra le jour quelques années plus tard.

Sous le thème de la “Scène aux champs” j’entends les pizzicati des cordes que l’auteur n’a pas encore écrits. Je sais déjà ce que va devenir cette musique, alors que lui, ne le savais pas encore ! Et avec Lesueur, son professeur, je pense : « Morbleu ! Quel talent ! ». Et voici le Quoniam qui emprunte de nouveau à Benvenuto Cellini, opéra qui sera qualifié d’injouable…

Credo ! Exercice de bravoure pour cet agnostique convaincu ! Ici, c’est Gluck que j’entends, avec toute sa théâtralité accompagnée de l’entrée des solistes ! Cette théâtralité qui nous conduira, tout naturellement à Roméo et Juliette, opéra symphonique libére des machineries de scène.

Et sepultus est laisse entendre les derniers soubresauts de Roméo mourant… eux-mêmes déjà audibles dans l’Orféo de Gluck. Berlioz était-il capable de distinguer l’œuvre de Gluck de la sienne propre, tant il était imbibé des partitions du maître ? Surgit le Resurexit, qui deviendra pièce isolée pendant quelque temps, jusqu’à se fondre dans le Requiem, avec l’emploi des cuivres associés au timbales.

Mais ce Resurexit reprend à Cellini des éléments du Carnaval romain : j’entends les paroles « assassiner à capucin, un camaldule ! ah c’est infâme ! » Ce qui me trouble un peu à cet endroit du Credo ! Je m’étonne de la capacité que peut avoir un thème, à supporter, à exprimer des sentiments différents…

O Salutaris annonce l’Enfance du Christ avec ses accents d’image pieuse et son écriture un peu naïve éveillant en nous toute la sensiblerie qui nous conduira vers les musiques religieuses de Fauré et de toute une école française. Mais, camarade intime du compositeur, je me retrouve, adolescent avec lui, sur les bancs poussiéreux de l’église de la Côte Saint-André, écoutant les jeunes vierges communiantes, accompagnées du serpent, sous le regard inquisiteur d’un prêtre provincial en parfaite complicité avec madame Berlioz…

Et voici déjà l’Agnus Dei qui passera tel quel dans le Te Deum… les soprani comme des enfants… mais j’entends surtout le futur Sanctus du Requiem avec son ténor à la fois fragile et déterminé face à une orchestration si particulière et transparente.

Contrairement à nos habitudes actuelles, l’œuvre se termine avec le Domine salvum fac Regem nostrum, qui reprend la tradition liturgique française de l’Ancien Régime. Berlioz, naturellement donne à ce final ce ton beethovenien qu’il fera sien de plus en plus… lui qui, plus tard, déclarait être au trois quart allemand et un quart anglais…

La partition oubliée devient ainsi la mine d’où seront extraits les germes toutes les idées futures… à la manière des monuments anciens abandonnés devennant les carrières de pierre où viennent se fournir les nouvelles générations, laissant apparaître, ici un chapiteau roman, là une colonne romaine…

Une question me vient à l’esprit : Et si Berlioz n’avait pas brulé sa messe ? Aurait-il composé de cette manière-là tout ce qui a suivi ? Lui aurait-on reproché de dire toujours la même chose ? Ou bien se serait-il trouvé contraint à renouveler davantage son matériel thématique ? À mettre en œuvre d’autres trouvailles musicales, orchestrales, dramatiques ?

Quel aurait été le Carnaval romain ? Comment Roméo serait-il mort ? Le Requiem aurait-il fait trembler les Invalides de la même manière ?

En fin de compte, a-t-on déjà tout dit à 20 ans ? L’homme mûr est-il déjà visible à 20 ans, même inachevé ?…

Les chemins sont-ils tracés vers un futur tout aussi familier qu’imprévisible ?

Et les années qui suivent ne sont-elles que le développement, la distillation des grandes idées de jeunesse ?