OPERA/PASSAGGIO

À l’occasion du centième anniversaire de Luciano Berio célébré cette année par mes amis de Tempo Reale ainsi qu’en divers point de l’Europe, de nombreux souvenirs de ce compositeur italien, cent pour cent italien, me reviennent à l’esprit…

Il y tant à retenir de ce compositeur…

Musicien avant toutes choses, il ne s’égarait jamais dans les théories du moment mais laissait libre cours à sa spontanéité, piloté par son amour du chant et de la voix, d’un humour retenu, entre musique pure et théâtralité.

Son influence était grande sur mes débuts, et reste souvent bien présente encore, dans l’art, par exemple, de réinventer les formes musicales pour servir au plus près son propos poétique.

De ses compositions, je retiendrai surtout Visage: l’un des plus grands chefs d’œuvres de la musique électroacoustique, mais aussi sa Sinfonia, vaste composition instrumentales et vocale, en montage, tellement représentative de son temps et toujours d’actualité… et bien sûr les nombreuses Sequenze, soli pour divers duos virtuose/instrument !

Et bien sûr reste présent à mon esprit ses passages à Lyon, surtout dans le tout récent studio du GMVL, en 1979, à l’occasion de l’un des créations son œuvre Opéra , précisément à l’opéra de Lyon. Souvenirs qui, somme toute, ne me semblent pas si lointains tant son œuvre reste présente à mon esprit. Témoins ces deux petits textes, écrits dans diverses circonstances, témoins de la présence particulière de ce compositeur tout au long de mon histoire…

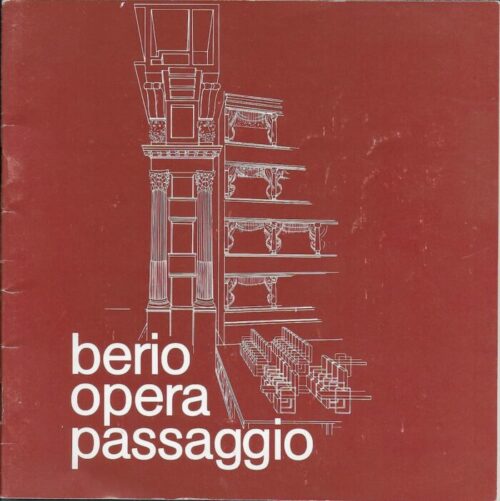

PASSAGGIO/OPERA

Le langage est un processus “in progress” : nous poursuivons la musique sans jamais l’atteindre, elle nous devance toujours.

Cette courte phrase de Luciano Berio, rencontrée au hasard d’une lecture, avait éveillé en moi une grande curiosité. Curiosité grandissante avec cet article trouvé dans un numéro de la revue Musique en jeu, dans lequel Berio se disait subjugué par l’écriture particulière des Beatles principalement dans la chanson “For No One”.

Aussi lorsque l’italien légendaire se trouva de passage à Lyon, précisément en 1979, je ne manquais pas de risquer la rencontre. L’Opéra de Lyon venait précisément de programmer deux œuvres : “Passaggio” et, en création, “Opera”.

La présence du maître était aussi l’occasion de conférences données au tout nouveau conservatoire de Fourvière. Au cours de ces rencontres, avec les étudiants et le tout public, j’admirais l’élégance avec laquelle Berio décrivait l’évolution du langage musical, faisant entendre au piano, avec légèreté, comment un simple accord de Monteverdi devenait l’accord de Tristan par l’ajout d’une simple tierce. Il exposait comment, pour lui, toute l’histoire de la musique se résumait à celle de l’opéra, qui n’était que musique vocale… comment cette histoire se trouvait placée entre deux noms : Monteverdi et Verdi, et comment, en fin de compte, l’histoire de la musique était tout naturellement centrée en l’Italie !

“Opera”, dont Berio entend le titre dans son sens premier : œuvre.

Cet ouvrage intitulé Opera, doit inclure toute la science musicale, liée à une action scénique, et met en présence, simultanément, trois situations prenant valeur de mythe : Orfeo, le paquebot Titanic, et l’aile d’un hôpital où se retrouvent les malades en phase terminale, autrement dit un mouroir. Ces trois destins conduits simultanément dans l’œuvre, se rencontrent ou se catapultent par moments. Aussi, à un moment du spectacle, un avion doit s’écraser sur l’avant du Titanic. Berio n’ayant pas prévu d’éléments anecdotiques dans sa partition instrumentale pour illustrer ce moment, décida de faire appel à un son électronique. La question qui se posait à lui était donc de trouver un studio, équipé d’un synthétiseur, lui permettant de réaliser cette chose simple.

Tous les regards se portèrent alors sur le GMVL.

Alors que nous clamions notre existence à qui voulait l’entendre depuis déjà deux ou trois ans dans une indifférence générale, voilà que nous pouvions enfin vérifier, Marc Favre et moi-même, que nous existions !

Mais le GMVL était un tout jeune studio, fort mal équipé, ne disposant d’un synthétiseur qu’occasionnellement, vestige de nos années consacrées à la “pop music”.

Aussi, lorsque Berio vint nous voir dans notre petit atelier de bricolage : pas de synthétiseur. Nous possédions bien, dans nos sonothèques personnelles quelques sons électroniques, mais aucun qui puissent balayer tout le spectre, du plus aigu au plus grave, en un glissando digne de la situation.

Luciano Berio cherchait avec moi comment, par une variation de vitesse, nous pourrions obtenir quelque résultat… Il réfléchissait avec calme, puisant l’inspiration dans un énorme cigare dont le parfum tenace habita les lieux pendant plusieurs jours. Il exprimait beaucoup de bienveillance à l’égard de ce petit studio et de ses occupants qui pourtant ne réussissaient pas à répondre à cette simple demande.

L’IRCAM, autre paquebot récemment mis à flots serait certainement en mesure de fournir une réponse (Berio en faisait partie à ce moment-là).

Un simple coup de téléphone, et le “ crash” nous était promis pour le lendemain.

Nous nous retrouvâmes donc de nouveau en studio pour choisir parmi les échantillons de sons électroniques fraîchement reçus. Aucun n’était acceptable. Vraisemblablement par plaisanterie, Berio venait de recevoir une série des fameux “sons paradoxaux” réalisés par Jean-Claude Risset : un son qui accélère en ralentissant, un autre qui nous tourne de plus en plus vite sans accélérer et surtout le plus célèbre de tous, portant le nom de son auteur, le son qui donne l’illusion de descendre perpétuellement, sans jamais finir dans le grave.

Ce fût pour nous l’occasion de vérifier la solidité de ce son : même en variation de vitesse, l’illusion était constante. Il n’était donc pas possible d’utiliser ce son pour “Opera”.

Entre temps, notre synthétiseur “pop” était de retour, et l’affaire était réglée en un instant. Il ne nous restait plus qu’à classer les “sons de Risset”, dans la sonothèque du groupe.

Québec 2004

E LA NAVE VA

Éternelle Italie, et son cortège d’histoires truculentes, baroques, invraisemblables, surréalistes, hyperréalistes et qui me plongent dans de véritables abîmes poétique.

Depuis quelques jours, une scène en noir et blanc passe et repasse sous mes yeux, pour peu que je ferme les yeux : Est ce le navire du Hollandais Volant venu du fond des âges, aperçu dans le film Pandora, d’où sortira avec majesté la somptueuse Ava Garner ? Ou bien le vieux vaisseau ravagé par la fièvre jaune, resurgissant de mes lectures de jeunesse, un cadavre au sourire inquiétant à la barre, hochant la tête avec paresse, à qui un oiseau de mer arrache un morceau de joue en putréfaction pour le laisser tomber aux pieds d’Arthur Gordon Pim ?

Non, nous ne sommes pas chez Edgard Poe, mais bien en Italie. Ce navire passe, comme dans un songe, comme tant de personnages, qui, de manière impromptue, traversent les films de Federico Fellini.

Je me souviens : Amarcord…

De nuit, les enfants du village courent vers la plage. Ils savent que, de temps en temps, si le temps le permet, on voit au large, incroyablement proche de nous, passer un lourd et majestueux paquebot, illuminé des guirlandes de la fête. L’énorme silhouette semble inhabitée. Une sorte de bateau fantôme traverse l’écran, de gauche à droite, tel une apparition, une illumination, un rêve, une vue de l’esprit. Imposant bâtiment certainement occupé par ces nombreux allemands “qui n’ont jamais froid” et coulent leur ennui dans un luxe insolent, à l’abris des regards, et laissent les enfant fascinés, seuls sur la plage, les yeux pleins de rêves impossibles. L’image semble exagérée, caricaturale, grotesque. Des scènes surréalistes comme seul le cinéma de Fellini peut en générer, auxquelles on ne croit que par la force poétique, mais certainement pas pour la vérité… Le navire d’Amarcord traverse l’écran comme cette énorme moto qui traverse régulièrement la place du village, pour les besoins de l’image, pour les besoins de la poésie, pour le rythme du film, pour illustrer le rêve…

Et pourtant… elle est là la vérité, plus vraie que dans les films… Le Concordia !

Y avait-il un rhinocéros dans les cales du Concordia ? Pourra-t-on le sortir sans découper toute la coque ?

Je pense de nouveau à Luciano Berio et son Opera vu à l’Opéra de Lyon au seuil des années 80 : à l’avant de la scène, la proue du Titanic, élevé au rang de mythe, dont chacun sait qu’il va couler. Surgissant des coulisses, des hommes en blouse blanches évacuent les futurs morts et les conduisent, sur des brancards, vers un terminal, un mouroir d’hôpital, tandis qu’Orfée, solitaire, erre tristement d’un mythe à l’autre, d’une époque à l’autre.

Et je repense aux paroles de Luciano Berio lors de ses conférences, et dans les programmes de salle :

« Ce navire était considéré comme un chef-d’œuvre de la technologie navale, un sommet du progrès, un signe vivant du “destin magnifique et progressiste” vers lequel cinglait en toute confiance un monde qui concluait un siècle positif dans les fastes de la “Belle Époque.”

Ce que nous voulions représenter en“ Opera aperta” devait surtout signifier que ce qui s’est passé sur le Titanic pouvait arriver n’importe où : hier, aujourd’hui, demain. Comme lorsque quelqu’un, occupé à perfectionner ses instruments et à rendre optimistes et ordonnés ses rapports, ne sait plus quelle route il parcourt et, dans l’accumulation complexe de tant de faits accomplis et de réalisations bien faites, perd la notion même de “route”… »

Enfin, plus loin, Berio conclue :

« L’ensemble se présente comme une méditation, un rêve, un peu aussi comme une “morality play” sur le thème de la fin. »

Et dire que l’on pense que les œuvres d’art, les opéras ou les films ne sont “que” des fictions ! Alors que, pour moi, tout ne fait que confirmer cette intuition : Le rêve est le premier pas vers le réel.

Lyon 2012 (à l’occasion du naufrage du Concordia)